点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

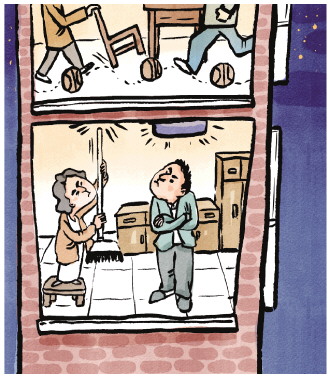

漫画/高岳

本报记者 孙天骄

本报实习生 张鸿儒

“我们一家几乎每天都在楼上的噪声下生活着,根本休息不好,孩子第二天上学总是没精神。”今年国庆假期期间,徐女士一家搬入北京朝阳某小区。一开始,他们的居住环境很安静,但这份平和很快被打破。从楼上邻居外出归来、将行李箱拖进家门发出清晰的滑轮声开始,徐女士一家就彻底与“安静的天花板”无缘了。

徐女士回忆道:“从那以后,每天早上6点不到,楼上就有人开始来回走动、拉桌椅,声音顺着墙体传过来,他们醒了我们就根本没法继续睡;到了晚上7点,楼上那家小孩和大人陆续回家,又开始不断制造噪声——不停拖动家具,孩子跑来跑去,重重摔玩具……”

几天前,徐女士上楼与邻居进行了沟通,对方虽然说“之后注意”,但情况并未就此改善。徐女士告诉《法治日报》记者,如果楼上还是持续发出生活噪声,她将选择向社区居委会求助。

记者近日采访发现,徐女士反映的邻里噪声纠纷十分常见。脚步声、电视声、宠物叫声……这些居民在日常生活中产生的声音,一旦超过合理边界,便会成为影响他人的噪声,不仅会打乱人们的日常作息,更逐渐侵蚀着邻里间的和谐关系。

生活噪声制造困扰

2024年8月,北京昌平的张先生搬进新家。入住没多久,张先生和家人就频繁听到楼上传来各种噪声,张先生描述:“不知道什么时候楼上就突然有人‘咚咚咚咚’在客厅来回跑,他们说话声音也很大,我有时能非常清晰地听到楼上孩子爸爸和孩子倒数‘五四三二一’。一听到这个我就开始紧张。”

张先生多次与楼上住户沟通。起初对方态度尚可,口头承诺会提醒家中孩子减少跑动,但之后并没有丝毫改变。张先生为此又多次上门沟通,后来楼上住户直接选择闭门不见。张先生也向小区物业公司求助过,工作人员多次上门协调,可楼上住户始终没有采取实际行动减少噪声。

今年10月19日,正是周日。记者来到张先生家向张先生及其女儿了解情况时,楼上突然传来“咚咚咚”的声音。在接下来的采访过程中,楼上更是不断传来各种噪声,有时甚至是巨大的“哐”的一声,让人心猛地一颤。

对此,张先生的女儿无奈道,自己被这种动静“搞得极度焦虑”:“每当这时我就没办法踏实学习,有时入睡也有一定困难,因为你不知道楼上什么时候就突然‘来一下’。”

张先生一家的遭遇并非个例,记者近日走访北京多个小区,不少居民都表示曾遭受邻里噪声困扰,涉及的噪声类型涵盖多个方面。

比如,部分居民习惯在深夜或清晨打扫卫生、挪动家具,此时椅子摩擦地面的刺耳声、吸尘器的工作声响,常常让楼下住户难以忍受;还有居民在家中不分黑天白夜练习乐器、调大音量观看电视,隔壁住户甚至能清晰听到每一句台词或旋律。

“我曾找邻居沟通,对方却说‘在家看电视是我的权利’,根本不理解噪声对我的影响。”某小区居民成先生说。

还有居民反映,部分有低龄儿童的家庭,孩子在家中长时间跑跳、玩玩具车的声音,因缺乏有效的地面隔音措施,会持续传递到楼下。“我家楼上有个3岁的孩子,经常不穿鞋、光脚在地上跑,我在客厅看电视时,能明显感觉到墙体都在震动,长期下来我甚至出现了焦虑情绪。”

家住北京朝阳一老旧小区的王女士表示,她曾多次找楼上邻居协商,当时虽有效果,但很快又会恢复原状。

多名受访者反映,长期经受邻居发出的噪声困扰后,出现了睡眠质量下降、精神紧张、注意力不集中等问题。

多方维权难见成效

记者调查发现,邻里因噪声产生纠纷,除了和居民楼因年代久远老化、建材质量差等导致隔音差有关外,一些居民的不当生活习惯,如深夜或清晨将电视声音开得很大、用力开关门、长时间在家跑跳等,会将原本可接受的日常生活中的声音放大为“噪声”,凸显隔音问题。

当沟通无果、噪声持续时,该如何维权?

上述北京昌平的张先生在无奈之下选择了报警。民警赶到现场后,对楼上进行了口头提醒,让他们多注意,不要扰民。但民警离开后还不到10分钟,楼上租客就开始“咚咚”地跺脚,仿佛故意报复一般。

“我正好坐在客厅沙发上,毫不夸张地说,楼板都在颤。”张先生回忆道,“我只能再次报警,民警到达后表示,这种纠纷只有出现了扰乱治安的现象,比如发生了肢体冲突,才能作相应处理。”

张先生特别提及了取证难的问题。“我在楼下做着自己的事,楼上突然出现了孩子快跑、大声叫嚷、掉东西、倒腾东西,几秒就过去了,录音还没打开就结束了。关掉录音后,我继续做自己的事,再过十来分钟,又突然传来噪声,然后马上又结束了。这样断断续续、一阵一阵的,我难道要一直拿手机等着吗?”

记者查阅公开资料发现,有居民因难忍邻里噪声向法院提起诉讼,但不少案件因证据不足而败诉。

例如,宁夏回族自治区银川市兴庆区人民法院去年审理过一起噪声扰民纠纷案。张某因楼上租户谢某(房主为刘某)产生的日常生活噪声(拉桌椅、孩子跑跳等),主张其身心健康受损,要求停止侵害、赔礼道歉并赔偿医疗费及精神损失。

法院审理认为,依据相关规定,涉案小区属一类声环境功能区,根据规定,噪声排放限值为昼间(6:00至22:00之间的时段)55分贝,夜间(22:00至次日6:00之间的时段)45分贝。张某未能提交有效证据证明涉案声音超出法定噪声限值,且其焦虑障碍、睡眠障碍等健康问题在谢某租住前即已存在,现有证据无法证明其损害与谢某的居住行为存在因果关系。故法院判决驳回张某的全部诉讼请求,刘某与谢某不承担噪声污染责任。

“以噪制噪”激化矛盾

实践中,有不少居民在不堪其扰又沟通无果之下,选择“以噪制噪”,震楼器、橡胶锤、共振音响等成了反击工具。

江苏的小赵从2024年年初开始受到楼上的噪声困扰。小赵的家人与楼上邻居沟通时,对方不仅态度恶劣,甚至还持刀威胁,矛盾就此升级。

小赵回忆道:“一开始,我们想尽量通过沟通化解矛盾,但是对方态度恶劣。此后对方频繁制造噪声,比如拖拉桌椅,甚至半夜故意报复。噪声问题持续近一年,我长期受其影响,睡眠严重受损,戴耳塞才能勉强入睡。但很多时候耳塞也隔绝不了噪声,我仍常常被惊醒,甚至出现神经衰弱、心脏不适等症状,最后只能搬去书房住。”

其间,小赵一家找了社区帮助、报警维权等,均未取得明显效果,于是想到了“报复回去”。小赵为此购买了橡胶锤、老年甩球等反击工具,一听到楼上的动静就大力“敲(砸)回去”,没想到对方听到动静后又制造出更大的噪声,双方就此陷入了“拉锯战”。

这样的“互相折磨”一直持续到2025年新年后对方搬走,新租客入住,才算告一段落。“如果再多一段时间,我真要离开家去外面住了。”小赵说。

此前,据公开报道,上海普陀某小区内,一对老年夫妇因嫌楼上年轻夫妇噪声扰民,使用震楼器反制,年轻夫妇随即以震楼器反击,双方陷入“互震”缠斗。此举让邻居们苦不堪言,居委会介入调解后,双方虽承认使用震楼器,但因老人坚持认为是楼上故意制造噪声,“互震”局面始终未能停止,无辜邻居持续受到影响。

记者在社交平台上看到,在“邻居噪声”等相关词条下,有不少分享如何“以噪制噪”。

例如,某博主发帖称,他购入共振音响,听到楼上小孩在家就播放哀乐、摇滚乐甚至恐怖尖叫音效等,还用铁锤敲击天花板,以此来报复楼上邻居。还有人教别人堵住楼上的下水口,“楼上不解决噪声就别过了”。

在受访专家看来,邻里之间因生活琐事产生矛盾在所难免,尤其是像噪声这类极易引发纠纷的问题。但当矛盾出现时,双方都应该保持冷静和理智,通过沟通解决问题,或向物业公司、居委会等反映,寻求调解。采取“以噪制噪”等方式,不仅对解决问题没有任何帮助,还可能触犯法律法规,进一步激化矛盾。

记者手记

终结邻里噪声纷争需“相互理解”

我发现,生活中也有不少邻里噪声纠纷被妥善化解。

北京的康女士在听到楼上传来小朋友跑跳等产生的各种生活噪声后,多次与楼上住户进行沟通,对方态度诚恳,表示“家里孩子多,之后会尽量控制声音大小”,并向康女士表达了歉意。此后,孩子在家跑闹的情况明显减少,虽然楼上还会偶尔传来比较大的响动,但往往很快停止。在康女士看来,对方孩子多,这种正常生活的动静无法避免,可以理解,只要不是像之前那样的噪声,一般人都可以接受。

家住山西省太原市的王女士总是被楼上小情侣深夜归家产生的开关门、洗衣机洗衣服等声响吵得难以入眠,为此,她找到楼上“理论”,结果双方言语不合产生纠纷,不得不报警调解。民警了解到,这对小情侣晚归是工作性质决定,且产生的噪声多是无意而为。为防止双方矛盾激化,民警利用休息日,将双方约到一起,以邻里和谐为出发点展开耐心调解。最终,这对小情侣认识到自己的问题,真诚地向王女士道歉,并表示今后会多加注意。王女士也表示谅解,并对民警的耐心工作表示感谢。

近日,上海市虹口区某小区居民张先生一家因受楼上空调外机噪声困扰,多次与楼上住户沟通无果后向居委会反映。调解时,民警明确居民区噪声限值及超标违法性,社区律师依据民法典相邻关系条款说明权利义务,调解员则引导双方换位思考。最终,在调解人员见证下,双方达成协议:楼上住户3日内联系专业团队检修空调外机,优先更换老化部件,必要时加装隔音降噪设施;维修后由楼下住户观察一周,若噪声问题仍显著存在,双方再共同协商进一步解决方案。

我注意到,“相互理解”,是这些成功解纷的事例中最常出现的词。邻里噪声纠纷并非无解,居委会的沟通协调、物业公司的管理服务、警方的法律保障,三者形成合力,才能有效化解矛盾,重建邻里间的和谐关系。对于居民而言,尊重他人权益、主动沟通协商,才是避免邻里噪声纠纷的根本解决之道。

(孙天骄)