点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

我们将继续加强依法反腐、制度反腐,大力营造不敢腐、不能腐、不想腐的法治环境和政治氛围。

——摘自2015年9月23日,习近平在西雅图出席侨界举行的欢迎招待会时的讲话

有腐必反 有贪必肃

记者:何雨潇

1945年1月,寒风凛冽。

“砰”的一声枪响,给当地群众带来的不是敌人来袭的恐慌不安,而是维护公正的坚定信心——原淮海行署工商管理总局直属四分局仓集分所长郑光彩,因严重贪污腐化被淮海区高等法院判处死刑,予以枪决。

“这是给一切贪污腐化分子的当头一棒”

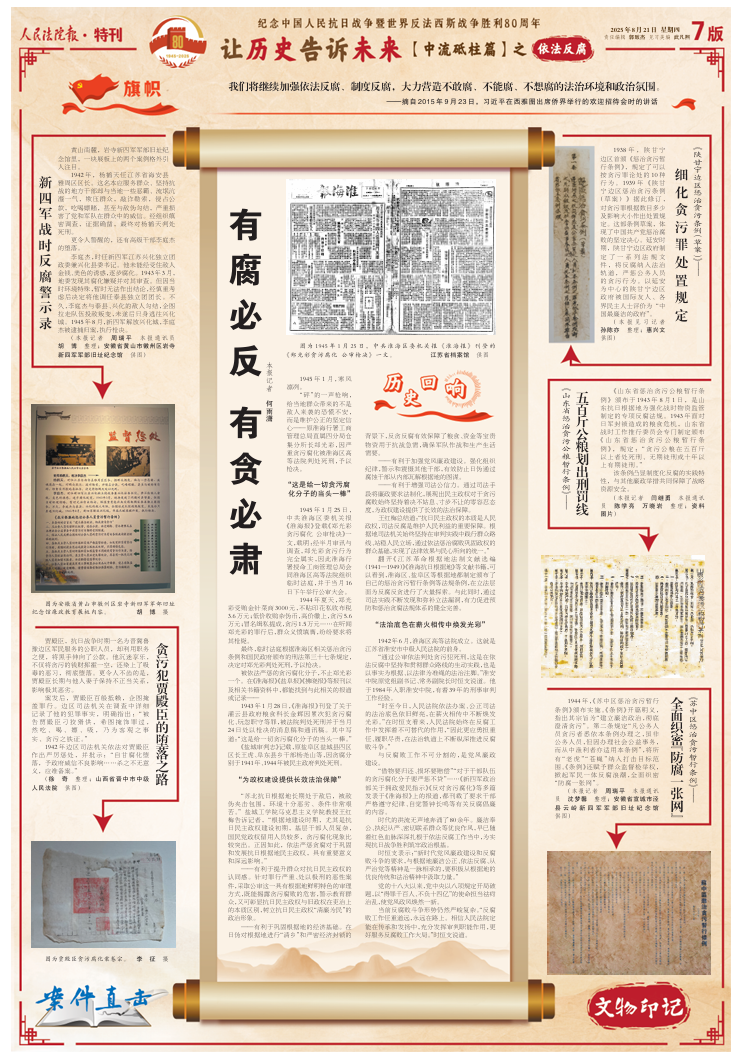

图为1945年1月25日,中共淮海区委机关报《淮海报》刊登的《郑光彩贪污腐化 公审枪决》一文。 江苏省档案馆 供图

1945年1月25日,中共淮海区委机关报《淮海报》登载《郑光彩贪污腐化公审枪决》一文,载明:经半月审讯与调查,郑光彩贪污行为完全属实,因此淮海行署授命工商管理总局会同淮海区高等法院组织临时法庭,并于当月16日下午举行公审大会。

1944年夏天,郑光彩受贿金针菜商3000元,不贴印花私收布税3.6万元;低价收购杂伪币,高价缴上,贪污5.6万元;冒名缉私提成,贪污1.5万元……在听闻郑光彩的罪行后,群众义愤填膺,纷纷要求将其枪毙。

最终,临时法庭根据淮海区相关惩治贪污条例和国民政府颁布的刑法第三十七条规定,决定对郑光彩判处死刑,予以枪决。

被依法严惩的贪污腐化分子,不止郑光彩一个。在《淮海报》《盐阜报》《拂晓报》等报刊以及相关书籍资料中,都能找到与此相关的报道或记录——

1943年1月28日,《淮海报》刊登了关于灌云县政府粮食科长金辉因累次犯贪污腐化、玩忽职守等罪,被法院判处死刑并于当月24日处以枪决的消息稿和通讯稿。其中写道:“这是给一切贪污腐化分子的当头一棒。”

《盐城审判志》记载,原盐阜区盐城县四区区长王虎、阜东县乡干部杨尧山等,因贪腐分别于1941年、1944年被民主政府判处死刑。

“为政权建设提供长效法治保障”

“苏北抗日根据地长期处于敌后,被敌伪夹击包围,环境十分恶劣、条件非常艰苦。”盐城工学院马克思主义学院教授王红梅告诉记者,“根据地建设时期,尤其是抗日民主政权建设初期,基层干部人员复杂,国民党政权留用人员较多,贪污腐化现象比较突出。正因如此,依法严惩贪腐对于巩固和发展抗日根据地民主政权,具有重要意义和深远影响。”

——有利于提升群众对抗日民主政权的认同感。针对罪行严重、处以极刑的恶性案件,采取公审这一具有根据地鲜明特色的审理方式,既能揭露贪污腐败的危害,警示教育群众,又可彰显抗日民主政权与旧政权在吏治上的本质区别,树立抗日民主政权“清廉为民”的政治形象。

——有利于巩固根据地的经济基础。在日伪对根据地进行“清乡”和严密经济封锁的背景下,反贪反腐有效保障了粮食、资金等宝贵物资用于抗战急需,确保军队作战和生产生活需要。

——有利于加强党风廉政建设。强化组织纪律,警示和震慑其他干部,有效防止日伪通过腐蚀干部从内部瓦解根据地的图谋。

——有利于增强司法公信力。通过司法手段将廉政要求法制化,展现出民主政权对于贪污腐败始终坚持着决不姑息、寸步不让的零容忍态度,为政权建设提供了长效的法治保障。

王红梅总结道:“抗日民主政权的本质是人民政权,司法反腐是维护人民利益的重要保障。根据地司法机关始终坚持在审判实践中践行群众路线、站稳人民立场,通过依法惩治腐败巩固政权的群众基础,实现了法律效果与民心所向的统一。”

翻开《江苏革命根据地法制文献选编(1941—1949)》《淮海抗日根据地》等文献书籍,可以看到,淮海区、盐阜区等根据地都制定颁布了自己的惩治贪污暂行条例等法规条例,在立法层面为反腐反贪进行了大量探索。与此同时,通过司法实践不断发现和弥补立法漏洞,有力促进预防和惩治贪腐法规体系的健全完善。

“法治底色在薪火相传中焕发光彩”

1942年6月,淮海区高等法院成立。这就是江苏省淮安市中级人民法院的前身。

“通过公审依法判处贪污犯死刑,这是在依法反腐中坚持和贯彻群众路线的生动实践,也是以事实为根据、以法律为准绳的法治注脚。”淮安中院原党组副书记、常务副院长时恒支说道。他于1984年入职淮安中院,有着39年的刑事审判工作经验。

“时至今日,人民法院依法办案、公正司法的法治底色依旧鲜亮,在薪火相传中不断焕发光彩。”在时恒支看来,人民法院始终在反腐工作中发挥着不可替代的作用,“因此更应勇担重任、履职尽责,在法治轨道上不断纵深推进反腐败斗争。”

与反腐败工作不可分割的,是党风廉政建设。

“借物要归还、损坏要赔偿”“对于干部队伍的贪污腐化分子要严惩不贷”……《新四军政治部关于拥政爱民指示》《反对贪污腐化》等多篇发表于《淮海报》上的报道,都刊载了要求干部严格遵守纪律、自觉警钟长鸣等有关反腐倡廉的内容。

时代的洪流无声地奔涌了80余年。廉洁奉公、执纪从严、密切联系群众等优良作风,早已随着红色血脉深深扎根于依法反腐工作当中,为实现抗日战争胜利筑牢政治根基。

时恒支表示:“新时代党风廉政建设和反腐败斗争的要求,与根据地廉洁公正、依法反腐、从严治党等精神是一脉相承的,要积极从根据地的优良传统和法治精神中汲取力量。”

党的十八大以来,党中央以八项规定开局破题,以“得罪千百人、不负十四亿”的使命担当祛疴治乱,使党风政风焕然一新。

当前反腐败斗争形势仍然严峻复杂。“反腐败工作任重道远,永远在路上。相信人民法院定能在传承和发扬中,充分发挥审判职能作用,更好服务反腐败工作大局。”时恒支说道。

新四军战时反腐警示录

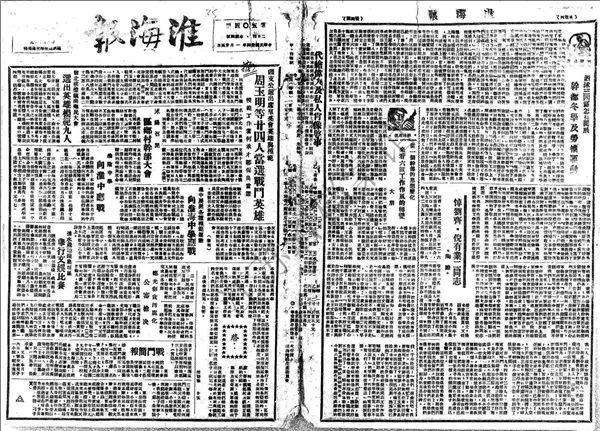

图为安徽省黄山市徽州区岩寺新四军军部旧址纪念馆廉政教育展板内容。 胡博 摄

黄山南麓,岩寺新四军军部旧址纪念馆里,一块展板上的两个案例格外引人注目。

1942年,杨鹤天任江苏省海安县雅周区区长。这名本应服务群众、坚持抗战的地方干部却与当地一些恶霸、流氓沆瀣一气,欺压群众,敲诈勒索,侵占公款,吃喝嫖赌,甚至与敌伪勾结,严重损害了党和军队在群众中的威信。经组织缜密调查,证据确凿,最终对杨鹤天判处死刑。

更令人警醒的,还有高级干部李庭杰的堕落。

李庭杰,时任新四军江苏兴化独立团政委兼兴化县委书记。他未能经受住敌人金钱、美色的诱惑,逐步腐化。1943年3月,地委发现其腐化嫌疑并对其审查。但因当时环境特殊,暂时无法作出结论,经慎重考虑后决定将他调任泰县独立团团长。不久,李庭杰与泰县、兴化的敌人勾结,企图拉走队伍投敌叛变,未遂后只身逃往兴化城。1945年8月,新四军解放兴化城,李庭杰被逮捕归案,执行枪决。

(记者:周瑞平 | 通讯员:胡博 整理;安徽省黄山市徽州区岩寺新四军军部旧址纪念馆 供图)

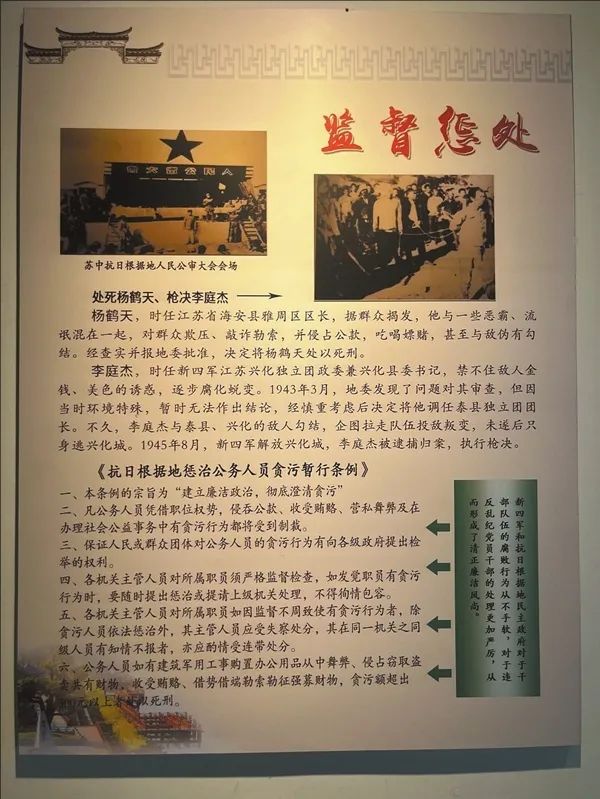

贪污犯贾殿臣的堕落之路

图为贾殿臣贪污腐化案卷宗。 李征 摄

贾殿臣,抗日战争时期一名为晋冀鲁豫边区军民服务的公职人员,却利用职务之便,将黑手伸向了公款。他沉迷享乐,不仅将贪污的钱财挥霍一空,还染上了吸毒的恶习,彻底堕落。更令人不齿的是,贾殿臣长期与他人妻子保持不正当关系,影响极其恶劣。

案发后,贾殿臣百般抵赖,企图掩盖罪行。边区司法机关在调查中详细记录了他的犯罪事实,明确指出:“被告贾殿臣刁狡猾供,希图掩饰罪过,然吃、喝、嫖、吸,乃为客观之事实、贪污之铁证。”

1942年边区司法机关依法对贾殿臣作出严厉惩处,并批示:“自甘腐化堕落,予政府威信不良影响……杀之不无意义,应准备案。”

(徐奇 整理;山西省晋中市中级人民法院 供图)

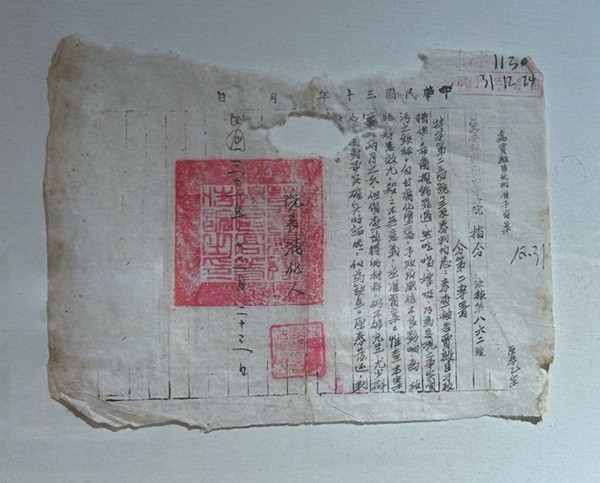

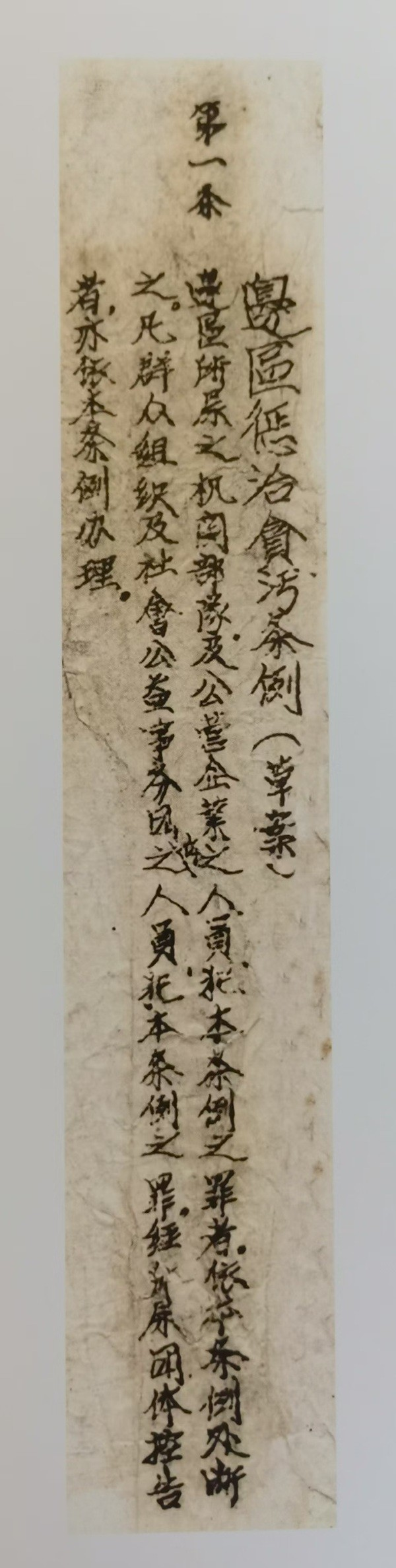

《陕甘宁边区惩治贪污条例(草案)》——

细化贪污罪处置规定

1938年,陕甘宁边区首颁《惩治贪污暂行条例》,规定了可以按贪污罪论处的10种行为。1939年《陕甘宁边区惩治贪污条例(草案)》据此修订,对贪污罪根据数目多少及影响大小作出处置规定。这部条例草案,体现了中国共产党惩治腐败的坚定决心。延安时期,陕甘宁边区政府制定了一系列法规文件,将反腐纳入法治轨道,严惩公务人员的贪污行为。以延安为中心的陕甘宁边区政府被国际友人、各界民主人士评价为“中国最廉洁的政府”。

(见习记者 孙陈亦 整理;惠兴文 供图)

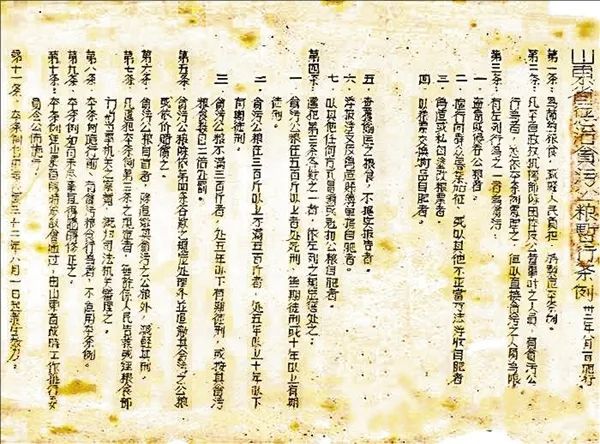

《山东省惩治贪污公粮暂行条例》——

五百斤公粮划出刑罚线

《山东省惩治贪污公粮暂行条例》颁布于1943年8月1日,是山东抗日根据地为强化战时物资监管制定的专项反腐法规。1943年面对日军封锁造成的粮食危机,山东省战时工作推行委员会专门制定颁布《山东省惩治贪污公粮暂行条例》,规定:“贪污公粮在五百斤以上者处死刑、无期徒刑或十年以上有期徒刑。”

该条例凸显制度化反腐的实践特性,与其他廉政举措共同保障了战略资源安全。

(记者:闫继勇 | 通讯员:陈学亮 万晓岩 整理;资料图片)

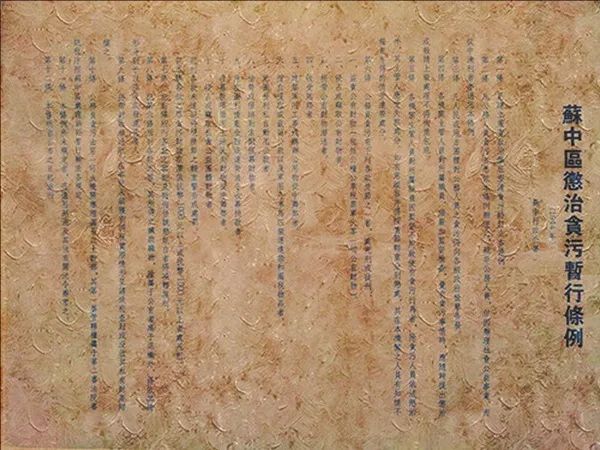

《苏中区惩治贪污暂行条例》——

全面织密“防腐一张网”

1944年,《苏中区惩治贪污暂行条例》颁布实施。《条例》开篇明义,指出其宗旨为“建立廉洁政治,彻底澄清贪污”。第二条规定“凡公务人员贪污者悉依本条例办理之,虽非公务人员,但因办理社会公益事务,而从中渔利者亦适用本条例”,将所有“老虎”“苍蝇”纳入打击目标范围。《条例》还赋予群众监督检举权,掀起军民一体反腐浪潮,全面织密“防腐一张网”。

(记者:周瑞平 | 通讯员:沈梦馨 整理;安徽省宣城市泾县云岭新四军军部旧址纪念馆 供图)

来源:人民法院报·7版

责任编辑:郭致杰 见习美编:武凡熙

新媒体编辑:段茜茜