点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

旗 帜

法治建设既要抓末端、治已病,更要抓前端、治未病。我国国情决定了我们不能成为“诉讼大国”。

——摘自习近平总书记2020年11月16日在中央全面依法治国工作会议上的讲话

晋察冀边区调解经验的新时代传承

赵婧宇

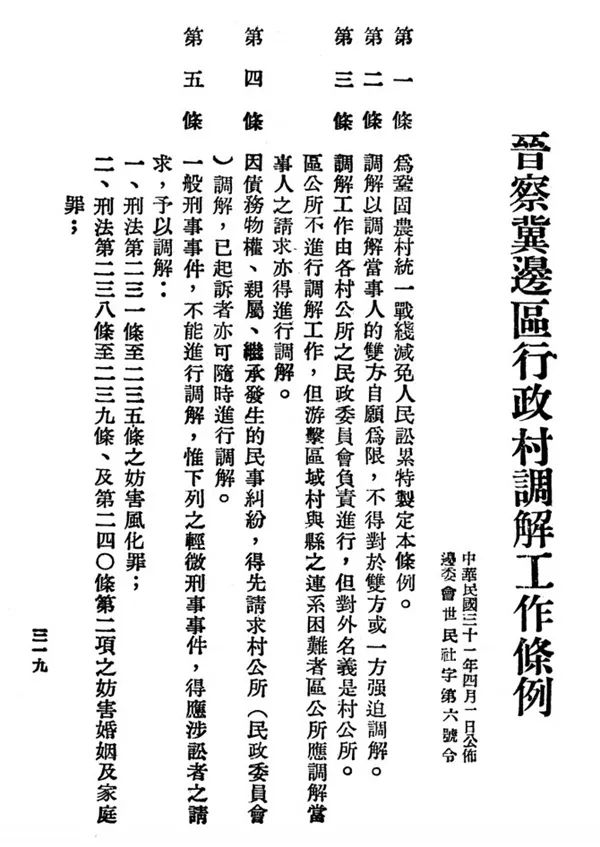

在晋察冀边区革命纪念馆的玻璃展柜前,三份泛黄的文件静静诉说着历史——1942年的《晋察冀边区行政村调解工作条例》、1944年的《晋察冀边区行政委员会关于加强村调解工作与建立区调处工作的指示》《晋察冀边区行政委员会关于区公所调处案件的决定(草案)》,边角微卷的纸页上,铅字依然清晰。

图为晋绥边区革命纪念馆。 资料图片

80余年前,这些诞生于河北阜平战火中的调解规则,用“能调尽调”的朴素智慧,为敌后抗战凝聚民心;80余年后,盛夏7月,笔者行走在燕赵大地,看人民法院带着“如我在诉”的初心,将新时代“定分止争”的法治篇章写进群众心坎里。

晋察冀边区的调解智慧

1942年盛夏的河北阜平,日军扫荡的炮声仍未停歇。晋察冀边区政府驻地的油灯下,《晋察冀边区行政村调解工作条例》被反复修改——纸张粗糙,墨迹却工整,“调解以自愿为原则,须使双方心悦诚服”“可以邀请本村其他村干部及当地公正人士帮助”。

《晋察冀边区行政村调解工作条例》。河北省阜平县人民法院供图

“咱边区的调解,不硬判,多唠嗑,把理儿揉进咱老百姓的话里。”阜平县北果园镇吴家沟村原党支部书记王海生说,“俺爹当年就是这么调的。”在战火中诞生的晋察冀边区调解经验坚持群众路线,以解决群众问题为根本出发点;坚持以说服为主,注重分歧的根本化解与效率,是边区政府稳定社会秩序、团结抗日力量的“治世良方”。

在阜平县人民法院的档案室里,一份1946年的卷宗印证着晋察冀边区调解经验的生命力。刘氏兄妹因遗产分配对簿公堂。按“法定继承”,三兄妹应均分遗产,但法官没有一判了之,而是走村串户,找村干部核实地契,跟村民打听“庆云这十年咋过的?”“英子嫁去富户,可常顾家?”

得知刘家妹妹日子好过,而哥哥还住土坯房,更了解到幼弟自8岁起便由哥哥拉扯长大。法官坐在土炕沿上劝说:“老哥哥垦荒养弟不容易,娃们也不易。”又说:“地是死的,人是活的,咱得让日子过得顺溜。”最终,刘庆英、刘庆莲主动放弃继承权。一场可能激化的纠纷,以最朴素的方式得到彻底化解。

这场调解,靠的是走村串户摸实情、将心比心解疙瘩。晋察冀边区调解经验“能调尽调”的智慧、“以民为本”的温度,至今仍在传承。

红色调解基因的当代传承

“这调解,比打官司强!”2024年初,城南庄镇城南庄新区的曹女士指着新补的墙面直笑。此前楼上李大爷总忘关水阀,墙面渗水鼓包,争执不断,但因当事人分属不同村,村网格员调解数次未果。

阜平法院城南庄人民法庭庭长李建桥和老区义警冯树军主动上门,来到李大爷和曹女士家里拉家常。最终李大爷当场掏钱补墙,一场纠纷圆满化解。“多亏李法官教我‘把理儿揉进话里’。”冯树军挠头笑着说,“现在调解顺溜多了!”

“群众不想打官司,就想找人说道说道,能给解决事儿。”李建桥说。扎根晋察冀边区红色沃土的城南庄法庭,传承边区红色思想内涵,创新“源头治理﹢多元解纷”机制,让红色司法传承可触可及、可见可感。构建“红色帮腔”机制,整合“帮大哥”、老区义警、乡镇执法员、特邀调解员、网格员等力量,形成“五员息诉”调解网络,调解成功率达80%以上。打造“红窑调解”,构建“调防结合、关口前移”的纠纷化解体系,案件调撤率由2023年的68.04%提升至2025年的81.6%,案件即时履行率达85%。

正如城南庄法庭特邀调解员齐合新所说:“咱们老区的传统,每个村都是堡垒,每个人都是战士。”

定分止争实践的质效跃升

“收到欠款,心里的大石头总算落地了!”张先生拿着调解协议,满面笑容。此前他因多次催要借款未果,于2025年7月诉至沽源县人民法院,该院专业调解团队调解员何瑞桢立即介入,用通俗语言释法理、讲人情,促成双方握手言和。

这样的调解模式,正是沽源法院专业化调解团队的工作日常。由“通过法考的事业编人员﹢资深调解员”组成的4支先行调解团队,既承继了晋察冀边区调解经验“以民为本”的传统,又发挥专业优势,借助调解委员会、自治组织等,对借贷、物业等简易案件开展专业化调解,让简案“跑”起来、审判“静”下来。2025年上半年,团队成功调解案件470件,占民事结案总量的38.94%,用“专业﹢民本”的解纷方式,让边区调解智慧在新时代持续焕发活力。

“上综治中心,啥纠纷都给办妥嘞!”2024年12月,农民工老张攥着刚领到的工资,难掩激动。因包工头跑路,百余名农民工被欠薪。康保县综治中心调解室里,人社部门核查用工记录锁定责任,住建部门联系项目方督促垫付,康保县人民法院释明总包连带清偿法律依据,多部门联动破局,妥善解决了农民工的诉求。作为“定分止争张家口”品牌的实践地,康保法院以综治中心为枢纽,在党委政法委统筹下,联动多部门建立“每日对接﹢每周会商”机制,定期开展业务研讨;通过旁听庭审学程序、运用多元解纷案例库析难点,让矛盾化解从“单打独斗”变“握指成拳”。

张家口法院深植晋察冀边区调解经验,持续完善“定分止争张家口”品牌八项制度,司法质效显著跃升。

正如张家口市中级人民法院审委会专职委员王秀文所言:“晋察冀边区的调解传统不是‘老古董’,而是‘活的治理智慧’。”它教会我们,真正的定分止争,从来不是靠冷冰冰的法律条文,而是靠热乎乎的“如我在诉”——这“诉”里,有战火中“发动群众、依靠群众”的智慧,有新时代“以人民为中心”的坚守,更有“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的承诺。

在城南庄的老墙根下,冯树军又揣着笔记本走向下一户人家;在沽源法院调解室里,何瑞桢翻着案例本解开邻里心结……我们看到的,不仅是一段历史的传承,更是中国法治精神的生生不息。

\| /

★

对话奥海清后人奥生渊

记者 刘辉 通讯员 惠兴文 整理

20世纪40年代,奥海清担任陕甘宁边区志丹县政府审判员,因工作积极,成绩出色,被陕甘宁边区政府表彰为模范司法工作者。2025年7月30日,记者前往陕西省延安市,在陕甘宁边区高等法院旧址,就奥海清审判工作方法采访奥海清之孙奥生渊。

记者:奥海清的调解工作作风和方式体现在哪些方面?

奥生渊:作为陕甘宁边区基层审判员,爷爷心中始终装着老百姓,在办案中坚持走群众路线,注重调查研究,经常深入田间地头了解案情,与群众拉家常、讲道理、摆问题,解除其心里的疙瘩。贯彻“调解为主、审判为辅、审判与调解相结合”的新方针,邀请有声望的老人或劳动模范一起参与调解,让群众有话敞开说,最后达到解决问题的目的。

记者:奥海清如何将调查研究、适合民情、合理解决问题等理念融入审判工作?

奥生渊:爷爷承办的300多起案件中,没有一起因不服提出上诉。1940年,志丹县六区三乡袁姓和华池县水饭台区五乡阎姓两家为二十垧地,各执一词,两年间一直没有解决。爷爷上任后,召集两地乡村干部、当事人,现场查看地形,一边烤火抽烟,一边就地化解矛盾,不到两个小时就把问题解决了,被当地老百姓誉为“奥青天”。

专家点评

抗日战争时期调解工作特点

国家法官学院教授 王立

中国古代一直都保持着通过调解解决纠纷的传统。抗日战争时期,调解工作逐渐法律化、制度化,形成了具有鲜明中国特色的人民调解制度。当时,各抗日民主政权颁布的相关文件主要有《陕甘宁边区民刑事件调解条例》《晋察冀边区行政村调解工作条例》等。

抗日战争时期,调解工作呈现的特点是:一是坚持中国共产党的领导。调解工作是在党的领导下直接开展的,是党的施政纲领在社会治理和司法领域的具体体现。二是坚持为大局服务。调解工作作为巩固抗日民族统一战线的重要工具,始终服务于“团结一切可以团结的力量”政治目标。三是坚持以人民为中心。调解工作分为四种组织形式:民间自行调解、群众团体调解、政府调解和法院调解。群众广泛参与既增强了群众的法律意识,又提升了调解结果的公信力,是党的群众路线在司法工作中的生动实践。四是坚持公正与效率。调解范围包括一般的民事纠纷和轻微的刑事案件。调解必须双方自愿,不能有任何强迫;必须遵守政府政策法令,符合善良风俗习惯;调解不是诉讼的必经程序。五是坚持“两个结合”。调解工作吸收了中国传统“无讼”“和合”文化的合理因素,通过调解解决纠纷的方式有赔礼道歉或以书面认错,赔偿损失或抚慰金,其他依习惯得以平气息争之方式,但以不违背善良风俗及迷信者为限,体现了法治与德治的结合。

抗日战争时期的调解工作极大提升了纠纷解决效率,维护了基层社会和谐稳定,体现了中国共产党人在进行社会治理的实践中,将马克思主义普遍真理与中国具体实际相结合,与中华优秀传统文化相结合,为实现“抓前端、治未病”的社会治理目标提供了历史经验。

文物印记

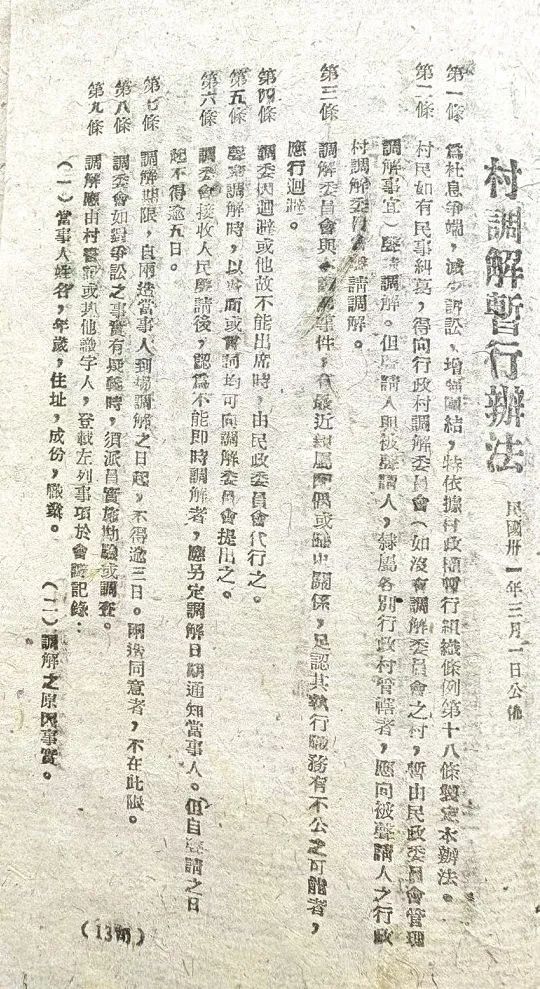

晋西北《村调解暂行办法》——

为基层治理积累经验

晋西北《村调解暂行办法》是中国共产党在1942年为促进晋西北地区基层社会矛盾化解、巩固抗日民主政权而制定的一项重要地方性法规。主要内容包括调解原则、调解范围、调解程序、组织架构四个方面。该办法通过化解基层矛盾,增强群众对民主政权的信任,团结各阶层共同抗战,将传统民间调解与民主法制相结合,为基层治理积累了经验,成为后来“马锡五审判方式”和人民调解制度的雏形。战争环境下,调解制度强调群众参与和民主协商,高效处理了大量纠纷,维护了社会稳定,也促进了根据地的民主化。该办法为新中国成立后出台的《人民调解委员会暂行组织通则》(1954年)等法律制度提供了实践基础。(成海红整理;惠春安 供图)

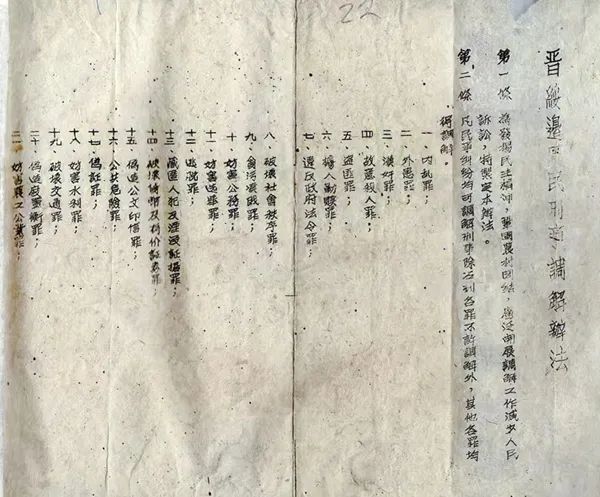

《晋绥边区民刑事调解办法》——

拓宽晋绥边区调解范围

1944年10月,晋绥边区学习推广“马锡五审判方式”,制定颁布了《晋绥边区民刑事调解办法》,在调解范围、方式等方面实现了新的突破,调解范围不再限于民事纠纷,还包括除汉奸罪、故意杀人罪、烟毒罪等21种刑事犯罪案件以外的其他刑事案件。调解制度的建立和推广,使得人民群众对边区政府的信任不断增强,民众更加和睦,诉讼案件大量减少,有效达到了全员抗战的效果。据《兴县志》记载,该县1943年至1945年民事案件调解率分别为40.5%、52.6%、63.7%,呈逐年上升趋势。(见习记者姚瀚 整理;山西省兴县档案史志馆 供图)

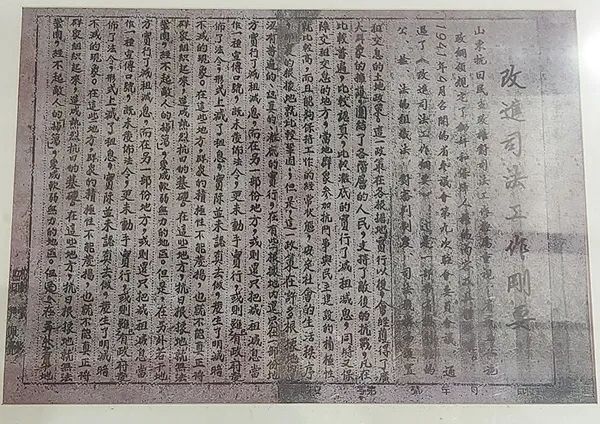

《改进司法工作纲要》——

“司法群众化”的核心文献

1941年,山东省临时参议会颁布的《改进司法工作纲要》,是中国共产党首创“司法群众化”的核心文献。其核心作用在于破除旧法体系桎梏,推行巡回审判、人民陪审、简政放权(如县长兼理司法),使司法高效服务于抗战动员与民生保障。该纲要奠定了新民主主义司法的雏形,其中,群众路线审判模式(如妇女参审婚案)直接催化根据地社会改革,并为新中国成立后出台的人民法院组织法提供了原型。(记者闫继勇 通讯员 陈学亮 郑华 整理;山东省沂南县人民法院 供图)

来源:人民法院报·8版

见习编辑:肖雅雯 | 见习美编 武凡熙

新媒体编辑:司雯 李璇