点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

只有全面依法治国才能有效保障国家治理体系的系统性、规范性、协调性,才能最大限度凝聚社会共识。

——摘自习近平总书记2020年11月16日在中央全面依法治国工作会议上的讲话

《淮海区法规汇编》:战时治理的全景图

记者:朱旻 通讯员:耿亚中

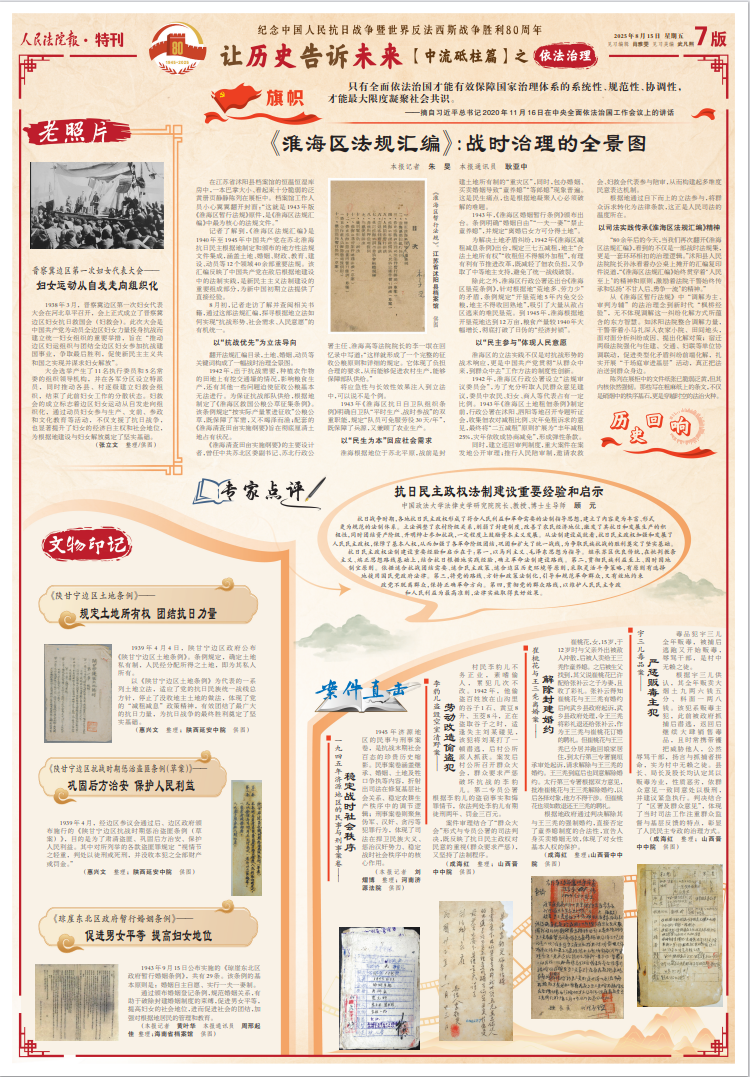

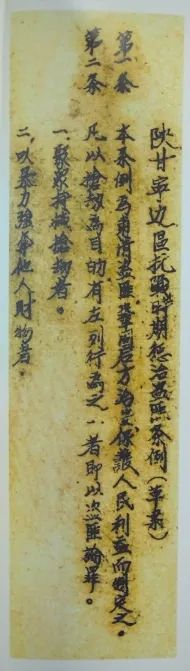

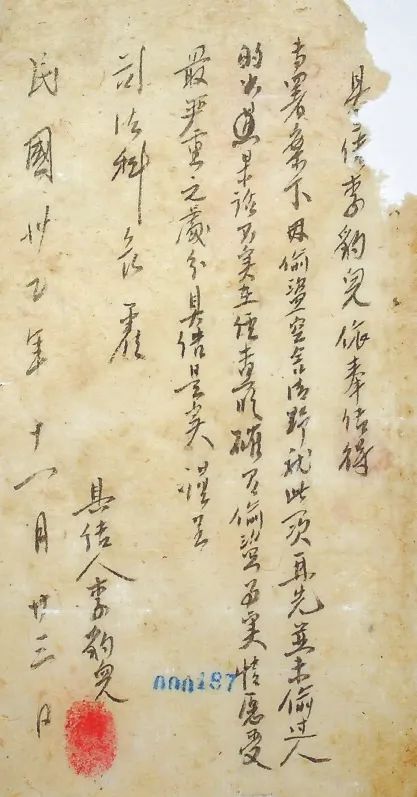

在江苏省沭阳县档案馆的恒温恒湿库房中,一本巴掌大小、看起来十分脆弱的泛黄册页静静陈列在展柜中。档案馆工作人员小心翼翼翻开封面:“这就是1943年版《淮海区暂行法规》原件,是《淮海区法规汇编》中最为核心的法规文件。”

《淮海区暂行法规》。江苏省沭阳县档案馆 供图

记者了解到,《淮海区法规汇编》是1940年至1945年中国共产党在苏北淮海抗日民主根据地制定和颁布的地方性法规文件集成,涵盖土地、婚姻、财政、教育、建设、动员等12个领域40余部重要法规。该汇编反映了中国共产党在敌后根据地建设中的法制实践,是新民主主义法制建设的重要组成部分,为新中国初期立法提供了直接经验。

8月初,记者走访了解并查阅相关书籍,通过这部法规汇编,探寻根据地立法如何实现“抗战形势、社会需求、人民意愿”的有机统一。

以“抗战优先”为立法导向

翻开法规汇编目录,土地、婚姻、动员等关键词构成了一幅战时治理全景图。

1942年,出于抗战需要,种植农作物的田地上有挖交通壕的情况,影响粮食生产,还有其他一些问题迫使征收公粮基本无法进行。为保证抗战部队供给,根据地制定了《淮海区救国公粮公草征集条例》。该条例规定“按实际产量累进征收”公粮公草,既保障了军需,又不竭泽而渔;配套的《淮海清查田亩实施纲要》旨在彻底厘清土地占有状况。

《淮海清查田亩实施纲要》的主要设计者,曾任中共苏北区委副书记、苏北行政公署主任、淮海高等法院院长的李一氓在回忆录中写道:“这样就形成了一个完整的征收公粮原则和详细的规定。它体现了负担合理的要求,从而能够促进农村生产,能够保障部队供给。”

将应急性与长效性效果注入到立法中,可以说不是个例。

1943年《淮海区抗日自卫队组织条例》明确自卫队“平时生产、战时参战”的双重职能,规定“队员可免服劳役30天/年”,既保障了兵源,又兼顾了农业生产。

以“民生为本”回应社会需求

淮海根据地位于苏北平原,战前是封建土地所有制的“重灾区”,同时,包办婚姻、买卖婚姻导致“童养媳”“等郎媳”现象普遍。这是民生痛点,也是根据地凝聚人心必须破解的难题。

1943年,《淮海区婚姻暂行条例》颁布出台。条例明确“婚姻自由”“一夫一妻”“禁止童养媳”,并规定“离婚后女方可分得土地”。

为解决土地矛盾纠纷,1942年《淮海区减租减息条例》出台,规定三七五减租,地主“合法土地所有权”“收租但不得额外加租”,有理有利有节推进改革,既减轻了佃农负担,又争取了中等地主支持,避免了统一战线破裂。

除此之外,淮海区行政公署还出台《淮海区垦荒条例》,针对根据地“荒地多、劳力少”的矛盾,条例规定“开垦荒地5年内免交公粮,地主不得收回熟地”,吸引了大量从敌占区逃来的难民垦荒。到1945年,淮海根据地开垦荒地达到12万亩,粮食产量较1940年大幅增长,彻底打破了日伪的“经济封锁”。

以“民主参与”体现人民意愿

淮海区的立法实践不仅是对抗战形势的战术响应,更是中国共产党贯彻“从群众中来,到群众中去”工作方法的制度性创新。

1942年,淮海区行政公署设立“法规审议委员会”,为了充分听取人民群众意见建议,委员中农民、妇女、商人等代表占有一定比例。1943年《淮海区土地租佃条例》制定前,行政公署在沭阳、泗阳等地召开专题听证会,收集佃农对减租比例、灾年免租诉求的意见,最终将“二五减租”原则扩展为“丰年减租25%,灾年依收成协商减免”,形成弹性条款。

同时,建立巡回审判制度,重大案件在案发地公开审理;推行人民陪审制,邀请农救会、妇救会代表参与陪审,从而构建起多维度民意表达机制。

根据地通过自下而上的立法参与,将群众诉求转化为法律条款,这正是人民司法的温度所在。

以司法实践传承《淮海区法规汇编》精神

“80余年后的今天,当我们再次翻开《淮海区法规汇编》,看到的不仅是一部战时法规集,更是一套环环相扣的治理逻辑。”沭阳县人民法院院长孙泳看着办公桌上摊开的汇编复印件说道,“《淮海区法规汇编》始终贯穿着‘人民至上’的精神和原则,激励着法院干警始终传承和弘扬‘不甘人后、勇争一流’的精神。”

从《淮海区暂行法规》中“调解为主、审判为辅”的法治理念到新时代“枫桥经验”,无不体现调解这一纠纷化解方式所蕴含的东方智慧。如沭阳法院整合调解力量,干警带着小马扎深入农家小院、田间地头,面对面分析纠纷成因、提出化解对策;宿迁两级法院强化与住建、交通、妇联等单位协调联动,促进类型化矛盾纠纷前端化解,扎实开展“千场庭审进基层”活动,真正把法治送到群众身边。

陈列在展柜中的文件纸张已脆弱泛黄,但其内核依然强韧。那些写在粗麻纸上的条文,不仅是硝烟中的秩序基石,更是穿越时空的法治火种。

晋察冀边区第一次妇女代表大会——

妇女运动从自发走向组织化

1938年3月,晋察冀边区第一次妇女代表大会在河北阜平召开,会上正式成立了晋察冀边区妇女抗日救国会(妇救会)。此次大会是中国共产党为动员全边区妇女力量投身抗战而建立统一妇女组织的重要举措,旨在“推动边区妇运组织与团结全边区妇女参加抗战建国事业,争取最后胜利,促使新民主主义共和国之实现并谋求妇女解放”。

大会选举产生了11名执行委员和5名常委的组织领导机构,并在各军分区设立特派员,同时推动各县、村逐级建立妇救会组织,结束了此前妇女工作的分散状态。妇救会的成立标志着边区妇女运动从自发走向组织化,通过动员妇女参与生产、支前、参政和文化教育等活动,不仅支援了抗日战争,也显著提升了妇女的经济自主权和社会地位,为根据地建设与妇女解放奠定了坚实基础。(张立文整理/供图)

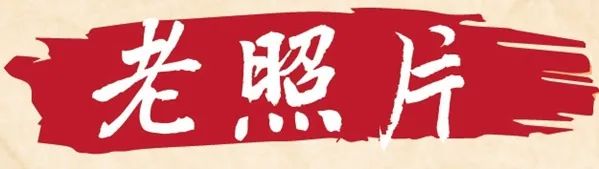

《陕甘宁边区土地条例》——

规定土地所有权 团结抗日力量

1939年4月4日,陕甘宁边区政府公布《陕甘宁边区土地条例》。条例规定,确定土地私有制,人民经分配所得之土地,即为其私人所有。

以《陕甘宁边区土地条例》为代表的一系列土地立法,适应了党的抗日民族统一战线总方针,停止了没收地主土地的做法,体现了党的“减租减息”政策精神,有效团结了最广大的抗日力量,为抗日战争的最终胜利奠定了坚实基础。(惠兴文整理;陕西延安中院 供图)

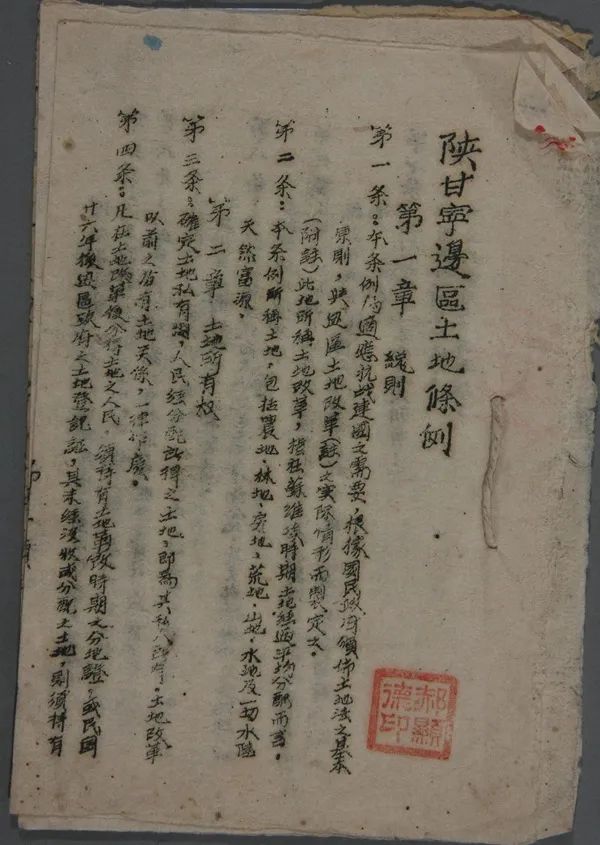

《陕甘宁边区抗战时期惩治盗匪条例(草案)》——巩固后方治安 保护人民利益

1939年4月,经边区参议会通过后、边区政府颁布施行的《陕甘宁边区抗战时期惩治盗匪条例(草案)》,目的是为了肃清盗匪、巩固后方治安、保护人民利益。其中对所列举的各款盗匪罪规定“视情节之轻重,判处以徒刑或死刑,并没收本犯之全部财产或罚金。”(惠兴文整理;陕西延安中院 供图)

《琼崖东北区政府暂行婚姻条例》——

促进男女平等 提高妇女地位

1943年9月15日公布实施的《琼崖东北区政府暂行婚姻条例》,共有29条。该条例的基本原则是:婚姻自主自愿、实行一夫一妻制。

通过颁布婚姻登记条例,规范婚姻关系,有助于破除封建婚姻制度的束缚,促进男女平等,提高妇女的社会地位,进而促进社会的团结,加强对根据地居民的管理和教育。(记者:黄叶华通讯员:周邢起佳 整理;海南省档案馆 供图)

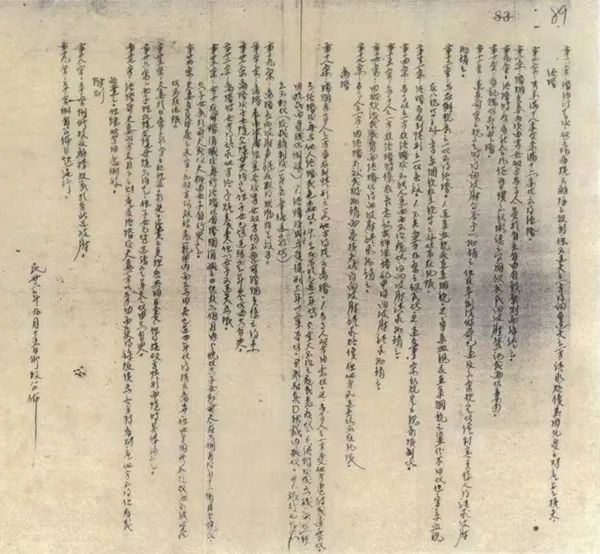

一九四五年济源地区的民事与刑事案卷——

稳定战时社会秩序

1945年济源地区的民事与刑事案卷,是抗战末期社会百态的珍贵历史缩影。民事案卷涵盖继承、婚姻、土地及牲口争执等内容,折射出司法在修复基层社会关系、稳定农耕生产秩序中的调节逻辑;刑事案卷则聚焦伪军、汉奸、贪污等犯罪行为,体现了司法在捍卫民族大义、惩治汉奸势力、稳定战时社会秩序中的核心作用。(记者:刘熠博整理;河南济源法院 供图)

李豹儿盗毁空室清野案——

劳动改造偷盗犯

村民李豹儿不务正业,素嗜偷人,累犯几次不改。1942年,他偷盗百姓放在山沟里的谷子1石、黄豆8升、玉茭8斗,正在盗取谷子之时,适逢失主刘某碰见,该犯将刘某打了一顿潜逃,后村公所派人抓获。案发后村公所召开群众大会,群众要求严惩破坏抗战的李豹儿。第二专员公署根据李豹儿的盗窃事实和悔罪情节,依法判处李豹儿有期徒刑两年、罚金三百元。

案件审理结合了“群众大会”形式与专员公署的司法判决,既反映了抗日民主政权对民意的重视(群众要求严惩),又坚持了法制程序。(成海红整理;山西晋中中院 供图)

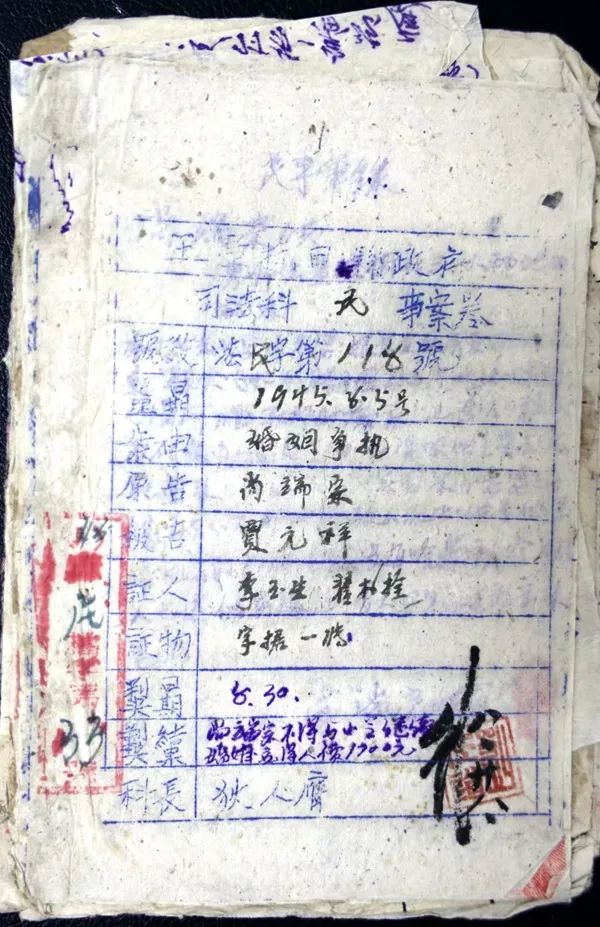

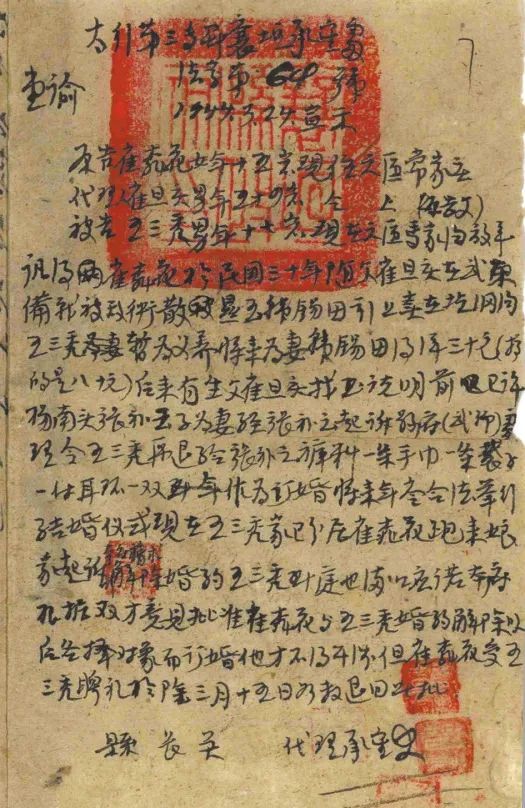

崔桃花与王三秃离婚案——

解除封建婚约

崔桃花,女,15岁,于12岁时与父亲外出被敌人冲散,后被人卖给王三秃作童养媳。之后被生父找到,其父说崔桃花已许配给张补云之子为妻,且收了彩礼。张补云得知崔桃花与王三秃有婚约后向武乡县政府起诉,武乡县政府处理,令王三秃将彩礼退还给张补云,作为王三秃与崔桃花订婚的聘礼。但崔桃花与王三秃已分居并跑回娘家居住,到太行第三专署襄垣承审处起诉,请求解除与王三秃的婚约。王三秃到庭后也同意解除婚约。太行第三专署根据双方意见,批准崔桃花与王三秃解除婚约,以后各择对象,他方不得干涉。但崔桃花也须如数退还王三秃的聘礼。

根据地政府通过判决解除其与王三秃的强制婚约,直接否定了童养媳制度的合法性,宣告人身买卖婚姻无效,体现了对女性基本人权的保护。(成海红整理;山西晋中中院 供图)

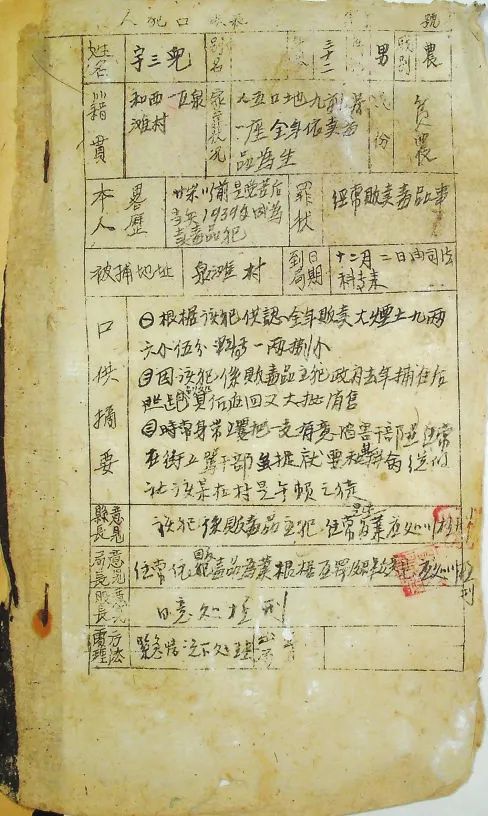

宇三儿毒品案——

严惩贩毒主犯

毒品犯宇三儿全年贩毒,被捕后逃跑又开始贩毒,辱骂干部,是村中无赖之徒。

根据宇三儿供认,其全年贩卖大烟土九两六钱五分、料面一两八钱。该犯系贩毒主犯,此前被政府抓捕后潜逃,返回后继续大肆销售毒品,且时常携带镬把威胁他人,公然辱骂干部,扬言与抓捕者拼命,实为村中无赖之徒。县长、局长及股长均认定其以贩毒为业,性质恶劣,依群众意见一致同意处以极刑,并建议紧急执行。判决结合了“区署及群众意见”,体现了当时司法工作注重群众监督与基层反馈的特点,彰显了人民民主专政的治理方式。(成海红整理;山西晋中中院 供图)

抗日民主政权法制建设重要经验和启示

中国政法大学法律史学研究院

院长、教授、博士生导师 顾元

抗日战争时期,各地抗日民主政权形成了符合人民利益和革命需要的法制指导思想,建立了内容更为丰富、形式更为规范的法制体系。立法调整了农村阶级关系,削弱了封建制度,改善了农民经济地位,激发了其抗日和发展生产的积极性,同时团结资产阶级、开明绅士参加抗战,一定程度上鼓励资本主义发展。从法制建设成就看,抗日民主政权加强和发展了人民民主政权,保障了基本人权,从而加强了各革命阶级团结,巩固和扩大了统一战线,为争取民族抗战的胜利奠定了坚实基础。

抗日民主政权法制建设重要经验和启示在于:第一,以马列主义、毛泽东思想为指导。继承苏区优良传统,在批判教条主义、端正思想路线基础上,结合抗日根据地实践经验,确立革命法制建设路线。第二,贯彻民族利益至上、因时因地制宜原则。依据适合抗战团结需要、适合民主政策、适合边区历史环境等原则,采取灵活斗争策略,有原则有选择地援用国民党政府法律。第三,将党的路线、方针和政策法制化,引导和规范革命群众,又有效地约束政党不脱离群众,保持正确革命方向。第四,贯彻党的群众路线,以维护人民民主专政和人民利益为最高准则,法律实施取得良好效果。

来源:人民法院报·7版

见习编辑:肖雅雯 | 见习美编:武凡熙

新媒体编辑:逯璐