点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

编者按

案例,是法官的艺术作品。湖北省法院在内网开设“湖北法院优秀案例推介”专栏,目前该专栏已刊载23期,单篇最高阅读量突破2万,总点击量逾20万。即日起,我们将在“湖北高院”微信公众号上陆续选发。

本期刊登的1号案例,是武汉市青山区人民法院民二庭副庭长胡阳承办的童某华诉童某泉等继承纠纷案,并附上了她的案例解读。她的解读是对规则的精妙运用,对人情伦理的深切体察,令人拍案叫绝!

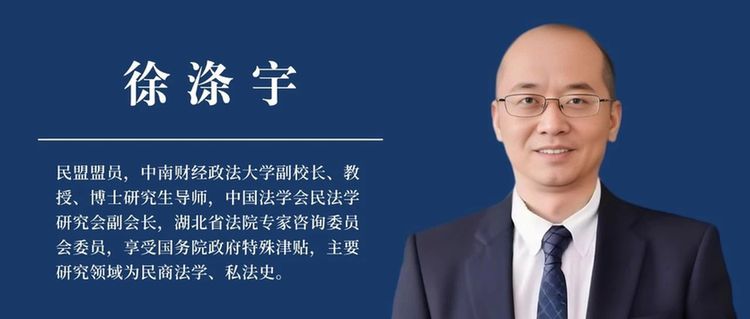

我们有幸邀请到她的母校中南财经政法大学副校长、博士生导师、教授徐涤宇先生给这篇案例和解读进行了点评。我们希望这些年轻的法官,已经成长为老师们希望看到的样子!

胡阳,1984年10月生,中南财经政法大学法学硕士,武汉市青山区人民法院民二庭副庭长、一级法官,武汉市青山区政协委员、中南财经政法大学法律专业合作硕士生指导教师、湖北省法学会破产法学研究会第一届理事会理事。一篇案例入选人民法院案例库,四篇案例入选中国法院年度案例,一个案件获全省法院精品案件一等奖。

童某华诉童某泉等继承纠纷案

被继承人兄弟姐妹的子女具有代位继承资格

【关键词】

民事 继承 收养关系 兄弟姐妹 法定继承 代位继承

【基本案情】

被继承人李某在母亲去世后被其舅舅童某朗收养,童某朗与妻子刘某另育有一子童某怀。童某怀与李某为兄妹关系。童某怀与妻子育有四子、二女,分别为原告童某华、被告童某泉(放弃继承)、童某林(放弃继承)、童某艳(放弃继承)以及童某宏(2011年去世)、童某彬(2009年去世)。李某于2019年9月10日去世,一生未婚,亦未生育子女。其养父母童某朗、刘某以及其兄长童某怀均先于李某去世。李某去世后,遗留有位于湖北省武汉市某处房屋一套,银行存款若干。李某生前未留有遗嘱或遗赠抚养协议。李某去世前生病住院及去世后的丧葬费事宜均由童某华照顾和操办。另,李某的生父已于1995年7月13日去世,生前只育有一女,即李某。童某华认为自己有权继承李某名下的全部遗产,故起诉至法院,请求法院判令童某华有权继承李某名下的全部遗产。

湖北省武汉市青山区人民法院于2021年3月15日作出(2021)鄂0107民初637号民事判决:被继承人李某的全部遗产,即李某名下的房屋一套以及银行存款均应由原告童某华继承。宣判后,双方当事人没有上诉,判决已发生法律效力。

【裁判理由】

本案的争议焦点为:童某华能否继承被继承人李某的遗产。鉴于李某于2019年9月去世,因此,判断童某华是否能继承李某的遗产,应当从以下两个方面进行评判:一是本案是否可以溯及适用《中华人民共和国民法典》关于代位继承的相关规定;二是童某华是否具有代位继承李某遗产的权利。

一、本案可以溯及适用民法典关于代位继承的相关规定。《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民法典>时间效力的若干规定》第十四条规定:“被继承人在民法典施行前死亡,遗产无人继承又无人受遗赠,其兄弟姐妹的子女请求代位继承的,适用民法典第一千一百二十八条第二款和第三款的规定,但是遗产已经在民法典施行前处理完毕的除外。”本案中,李某虽然是在民法典实施前去世的,但是遗产并未处理,符合遗产无人继承又无人受遗赠的情形,因此可以溯及适用民法典第一千一百二十八条第二款和第三款的规定。

二、童某华具有代位继承李某遗产的权利。民法典第一千一百二十八条第二款和第三款规定:“被继承人的兄弟姐妹先于被继承人死亡的,由被继承人的兄弟姐妹的子女代位继承;代位继承人一般只能继承被代位继承人有权继承的遗产份额。”本条规定了新设一种代位继承,即被继承人的兄弟姐妹的子女的代位继承。本案中,被继承人李某一生未婚,未生育子女,而其养父母、生父母、兄长童某怀均已先于其去世。李某死亡时无第一顺序继承人,且第二顺序继承人均先于其死亡。其中,李某的兄长童某怀作为第二顺序继承人先于李某死亡,其子女童某泉、童某林、童某艳、童某华依法取得代位继承李某遗产的权利,他们代位继承的是其父童某怀本应继承李某的全部遗产份额。因此,童某华具有代位继承李某遗产的权利。此外,由于童某泉、童某林、童某艳自愿放弃继承,其放弃的份额依法应由未放弃继承的童某华承受。故童某华有权代位继承李某的全部遗产。

【裁判要旨】

1.根据民法典第一千一百二十八条的相关规定,被继承人的兄弟姐妹先于被继承人死亡的,由被继承人的兄弟姐妹的子女代位继承。

2.对于被继承人在民法典施行前死亡,遗产无人继承又无人受遗赠,其兄弟姐妹的子女请求代位继承的,可以溯及适用民法典第一千一百二十八条第二款和第三款的规定。但是,遗产已经在民法典施行前处理完毕的,不能再溯及适用。

【关联索引】

《中华人民共和国民法典》第1127条、第1128条

《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》(法释〔2020〕15号)第2条、第14条

一审:湖北省武汉市青山区人民法院(2021)鄂0107民初637号民事判决(2021年3月15日)

我国具有独特的人口结构变迁,尤其是上世纪五六十年代多子女群体步入老年,与70后、80后独生子女后代形成代际反差,进而催生了一个日益凸显的法律与社会问题:当“失独”或无直系亲属的老人离世,其遗产因缺乏第一顺序继承人和第二顺序继承人而面临“无人继承”困境时,旁系血亲(特别是兄弟姐妹的子女)是否享有继承资格。这不仅关乎百万“失独”家庭财产的确权流向,更触及继承制度如何回应现代家庭结构变化、平衡国家利益与家族伦理的核心议题。

对此,人民法院案例库入库参考案例《童某华诉童某泉、童某林、童某艳继承纠纷案(入库编号:2024-07-1-476-001)》的裁判要旨明确:“根据民法典第一千一百二十八条的相关规定,被继承人的兄弟姐妹先于被继承人死亡的,由被继承人的兄弟姐妹的子女代位继承。对于被继承人在民法典施行前死亡,遗产无人继承又无人受遗赠,其兄弟姐妹的子女请求代位继承的,可以溯及适用民法典第一千一百二十八条第二款和第三款的规定。但是,遗产已经在民法典施行前处理完毕的,不能再溯及适用。”该裁判要旨对解决被继承人财产无人继承的问题具有参考价值。现就有关问题做如下解读:

一、继承主体资格的代际扩展

传统继承法将法定继承人严格限定在配偶、子女、父母等第一顺序,以及兄弟姐妹、祖父母等第二顺序范围内。侄、甥等旁系血亲被排除在外。一旦被继承人没有直系亲属且兄弟姐妹先于其去世,遗产即成为“无主财产”,最终收归国有。这不仅违背逝者“财产传亲”的潜在意愿,更挫伤了实际照料老人的旁系亲属的积极性,加剧了“老无所养”的社会风险。

《中华人民共和国民法典》第一千一百二十八条创造性地增设了第二款:“被继承人的兄弟姐妹先于被继承人死亡的,由被继承人的兄弟姐妹的子女代位继承。”这一规则突破继承人范围限制,将侄甥纳入代位继承体系,使遗产得以在血缘网络内流转,避免财产因制度缺陷脱离家族。

从法律规定来看,民法典扩大了代位继承人的范围,但值得注意的是,兄弟姐妹的子女享有代位继承权,需满足如下条件:一是被继承人没有第一顺位继承人,其已去世子女也没有子女或直系晚辈子孙代位继承;二是被继承人兄弟姐妹先于被继承人去世;三是被继承人的兄弟姐妹及其子女均未丧失继承权;四是被继承人生前并未订立遗嘱或扶养协议。

本案中,被继承人李某无第一顺序继承人,作为第二顺序继承人的兄长童某怀又先于其去世,且李某生前并未订立遗嘱,因遗产尚未处理,童某怀的四名子女依法获得代位继承资格。

由于被告童某泉、童某林、童某艳自愿放弃继承,其份额因此由未放弃的童某华承受。法院判决被继承人李某的全部遗产均应由原告童某华继承。此判决既尊重当事人自主意志,又使长期履行事实赡养义务的童某华获得全部遗产,实现“善行得报”的社会引导。

二、代位继承权的三重价值根基

侄甥代位继承权的确立,植根于深厚而稳固的价值土壤,其正当性与合理性主要体现于三个方面,共同构筑了这项制度的根基。

首先,它鲜明体现了国家不与民争利的基本原则。私有财产权是公民的基石性权利。当被继承人身后缺乏直系血亲时,国家权力理应对私人财产在血缘网络内的自然流转保持谦抑,避免轻易动用“收归国有”这一最后手段。

民法典将侄甥纳入代位继承人范围,其首要价值就在于有效防止了因法定继承人范围过窄导致的遗产“空置”或收归国有。这深刻体现了立法者“藏富于民”的治理智慧,最大程度地保障了公民一生辛劳积累的财富能在其最亲近的血缘脉络中延续,是国家对私有财产权边界尊重的体现,尤其在“失独”家庭增多的背景下,更具现实意义。

其次,这项制度是对中国传统伦理与善良风俗的承继与现代化表达。中国社会自古便浸润着深厚的家族观念和“亲族优先”的财产传承伦理。儒家“亲亲”思想与宗法制度均强调财产应在同宗亲族内流转,以维系血脉相连与家族凝聚力。历史实践如明清律例所载“户绝财产,果无同宗应继者,所生亲女承分”,其核心精神正是力求财产保留在家族内部。

允许兄弟姐妹的子女代位继承,正是对“家族财产有序传承”这一传统核心伦理的当代法律确认。它精准回应了社会普遍存在的“财产传亲”潜在意愿,尊重了基于血缘情感的自然选择。同时,古训“有恒产者有恒心”所揭示的“保护私有财产在家族内传承有助于社会稳定与培育个体责任感”,也在新规中得到了有效激活和延续。

最后,这一变革契合了保障公民财产在家族内流转的国际立法趋势。放眼比较法视野,拓宽法定继承人范围以最大限度避免遗产成为无主财产或收归公有,是许多法域的普遍做法。其源流可追溯至罗马法《十二表法》“无遗嘱继承时,遗产归宗亲”的规定。现代立法中,典型如《德国民法典》设定宽达六顺位的继承人,以及《日本民法典》确认三亲等内旁系血亲的继承权,均体现了“宽范围保障财产家族内流转”的理念。

我国民法典新增侄甥代位继承规则,虽未一步扩展至德日般广泛,但实质性地向这一国际通行的价值理念迈出了关键步伐,体现了在公民财产权保护和人伦价值维护上,对国际成熟立法经验的借鉴与共同追求的融入。

三、代位继承制度的社会激励功能

侄甥代位继承权的确立,其深远意义不仅在于填补继承主体空缺和彰显价值根基,更在于创造性地构建了一套激励亲属间主动履行赡养扶助义务的法律机制。

在原有继承法框架下,侄甥等近亲属对无直系血亲的老人并无法定赡养义务。同时,因其被排除在法定继承人范围之外,即使主动承担了事实上的赡养责任,也缺乏获得遗产补偿的法律预期。这种权责失衡的状态,客观上削弱了旁系亲属照料老人的积极性,加剧了“老无所养”的风险。

民法典将侄甥纳入代位继承人范围,正是为了破解这一矛盾。通过赋予其法定的代位继承权,为主动承担赡养扶助责任的甥侄提供了明确的法律回报预期。这一设计将传统“孝亲敬老”的道德倡导,转化为具有财产回报预期的法律规则,尤其当结合民法典一千一百三十条规定的“尽主要扶养义务者可多分遗产”时,更形成了“代位继承权+多分激励”的双重保障机制。

更深层次看,该制度重新激活了“养亲继产”的传统家文化基因。在家庭结构核心化、老龄社会加速到来的背景下,它通过法律激励促进亲属间加强沟通、互助与情感联结,为应对养老压力开辟了一条依托家族内生力量的治理路径。

综上,童某华案的判决,不仅是一套房屋与存款的归属确认,更是法律对现代家庭结构变迁的深刻回应。当独生子女时代的老去者面临“身后无人”的悲凉,民法典以代位继承为支点,在冰冷的继承序列中架起一座血缘的桥梁——它让侄甥的孝心获得制度的回响,让无嗣者的财产在家族血脉中延续温度。

这份判决书背后,是法律对“老吾老以及人之老”传统美德的当代诠释,更是中国司法在个体权利与家族伦理间寻求平衡的智慧刻度。

学者点评

本案裁判彰显了法官“法理融情”的深厚人文底蕴。面对被继承人无直系亲属的“身后之困”,承办法官并未机械适用旧法,而是精准援引《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第14条,将侄甥代位继承新规则延伸至施行前的法律关系。这一“向前一步”的法律解释,既避免了遗产收归国有的制度性冷漠,更尊重了民间“财产传亲”的伦理期待,体现对老龄化社会现实困境的深切体察。

尤为可贵的是,法官通过“放弃继承份额转归”机制,使长期照料被继承人的童某华获得全部遗产。此举将冰冷的继承份额分配,转化为“善行得报”的温情确认:在法理上激活权利义务对等原则(《民法典》1130条),在人情上褒扬了侄辈孝亲扶养的义举。案例解读中以“让无嗣者的财产在家族血脉中延续温度”作结,更见法官在司法工作中的人文光芒。

此案证明:优秀的法律适用者,既能以技术理性构建裁判逻辑,更能以人文智慧弥合法律与生活的缝隙——远观是法条精密的齿轮咬合,近察实为对人伦冷暖的深刻观照。

"博文明理,厚德济世”,希望中南财经政法大学走出的学子,谨记校训,以所学所思帮助到更多的普通人!

来源:省法院研究室