点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

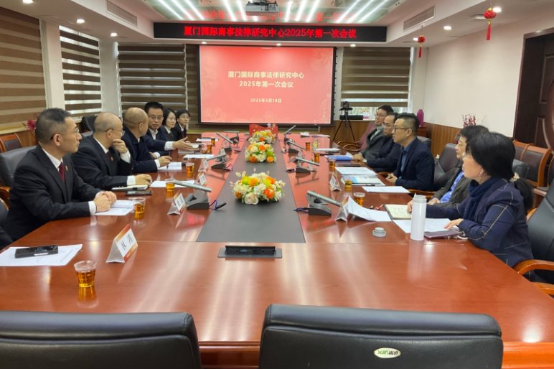

近日,厦门国际商事法律研究中心2025年度工作会议召开。厦门市中级人民法院党组成员、副院长刘新平,国际商事法庭庭长翟伟坤等法院系统代表,厦门大学法学院院长陈鹏,副院长韩秀丽、王杏飞,厦门国际法高等研究院院长曾华群等专家委员出席会议。

会议围绕校园巡回审判机制、高校与实务部门共建机制、专家委员联络机制、课题成果转化等主题进行了研究。会议强调,要发挥法院与法学院双向合作机制互补作用。

厦门国际商事法律研究中心是市法院与厦大法学院在涉外法治领域开展全面合作的工作平台,运行一年多来,在课题研究、案例论证、法律查明、司法实习等方面工作成效明显。今年要在所研究的合作项目上开创新局面,开创全场景深度合作典范。

当日,涉外法治人才协同培养创新基地实验班实务导师工作启动仪式暨首场沙龙活动也同步举行。

厦门市中级人民法院党组成员、副院长刘新平,厦门市中级人民法院、湖里区人民法院、思明区人民法院相关负责人,厦门大学法学院院长陈鹏,党委副书记吴荻,副院长韩秀丽、王杏飞、郑永宽,教师代表曾华群、房东,以及实验班学生代表参加活动。

陈鹏首先致辞

他表示,厦门大学法学院在涉外法治人才培养上有着深厚的积淀。实验班实务导师工作的启动,意味着涉外法治人才培养又更进了一步。

他对厦门市中级人民法院、湖里区人民法院、思明区人民法院的鼎力支持表示诚挚的感谢。希望以此为契机,进一步推进高校与实务部门的联合培养机制建设,携手共同培养复合型、应用型、创新型、开放型高层次涉外法治人才。

刘新平在致辞中指出

非常荣幸能和厦门大学法学院共同启动实务导师工作,他强调,要履行好实务导师工作职责,一要珍惜情缘、倾心而为,以促进法学院的进步为无上光荣;二要不遗余力、尽力而为,将法学院的培训需求、学生的学习意愿、自身的职业特长有机结合;三要互相请教、教学共长,既培养最有用的应用型人才,又使自身成长为更全面的专家型法官。通过全面推进实务导师工作,共同构建理论与实践融合的教学体系,培养兼具国际视野与本土情怀的复合型涉外法治人才。

吴荻宣读实务导师名单和学生分组名单,韩秀丽就实务导师的具体工作内容进行了介绍。

厦门市中级人民法院翟伟坤、张宏伟、王池、陈慧琳,湖里区人民法院姚亮、薛潇,思明区人民法院林鸿7位法官成为实验班实务导师。

随后,实务导师与各自学生分组开展面对面交流活动。实务导师与同学们互相交换联系方式,并就学业计划、职业规划、日常生活等话题展开交流。

实务案例分享

王池导师以“跨国公司治理中的法律冲突与适用规则”为题,解析法律实务中的难点、痛点问题。

薛潇导师围绕一起知识产权典型案件,剖析“认定实用工艺品独创性”的证据链与法律逻辑。

获得点赞

获得点赞

精彩的案例分享引起了大家强烈的兴趣,同学们认真思考、认真提问,实务导师耐心解答,现场掌声热烈。

本次活动紧跟国家战略和社会需求,是厦门中院涉外法治人才培养模式的新探索、新举措。

未来,厦门中院将持续促进法学教育理论与实践相融合,推动学术研究与法律实务深度交流,为国家涉外法治建设贡献力量。

供稿:国商庭

出品:厦门市中级人民法院融媒体中心