点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

网络暴力信息,是指通过网络以文本、图像、音频、视频等形式对个人集中发布的,含有侮辱谩骂、造谣诽谤、煽动仇恨、威逼胁迫、侵犯隐私,以及影响身心健康的指责嘲讽、贬低歧视等内容的违法和不良信息。

近日,国家互联网信息办公室联合公安部、文化和旅游部、国家广播电视总局公布《网络暴力信息治理规定》。其中,《规定》明确,网络信息服务提供者应当在国家网信部门和国务院有关部门指导下细化网络暴力信息分类标准规则,建立健全网络暴力信息特征库和典型案例样本库等措施,加强对网络暴力信息的识别监测。 具体都有哪些要求?能起到什么作用呢?

建立网络暴力典型案例样本库 加强监测

《规定》提出,网络信息服务提供者应当建立健全网络暴力信息预警模型,综合事件类别、针对主体、参与人数、信息内容、发布频次、环节场景、举报投诉等因素,及时发现预警网络暴力信息风险。

02:13

北京航空航天大学法学院副教授赵精武:因为平台经营者并非执法机构,对于部分具有隐晦性的网络暴力信息难以有效甄别,通过信息分类标准、特征库、样本库、人工智能等机制督促和推动平台更有效地识别监测网络暴力信息。在具体实施中,针对“真假参半”“恶意揣测”等具有隐晦性的网络暴力信息,平台经营者能够有效地在事前阶段精准识别,降低恶意违法信息对网络舆情的错误诱导和煽动作用。

《规定》要求,网络信息服务提供者发现存在网络暴力信息风险的,应当及时回应社会关切,引导用户文明互动、理性表达,并对异常账号及时采取真实身份信息动态核验、弹窗提示、违规警示、限制流量等措施;发现相关信息内容浏览、搜索、评论、举报量显著增长等情形的,还应当及时向有关部门报告。

北京航空航天大学法学院副教授赵精武:网络暴力事件的损害结果具有难以恢复至原状的特征,相较于事后惩治而言,事前预警预防更能够保障公民的合法权益。因为网络舆情的激化、网络暴力事件的发生往往是部分账号恶意诱导、煽动和操纵舆论,需要平台从管控参与网暴活动的异常账号和受到误导的公众两个角度进行预警预防。

中国科学技术大学公共事务学院网络空间安全学院教授左晓栋:网暴信息的表现形式是多种多样的,不一定表现为激烈的谩骂、攻击等行为,有的采取十分隐蔽的方式,但对当事人造成的伤害同样巨大。所以要 制定网暴信息分类标准规则,精准识别网暴信息,防止出现打擦边球的行为,同时要为正常的网络表达留出空间,防止误伤。

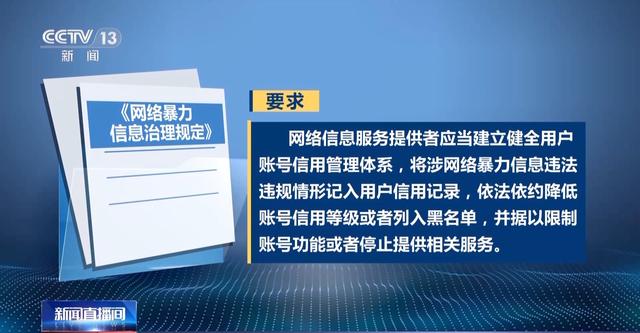

建立健全用户账号信用管理体系

《规定》提出,网络信息服务提供者为用户提供信息发布、即时通信等服务的,应当依法对用户进行真实身份信息认证。用户不提供真实身份信息的,网络信息服务提供者不得为其提供相关服务。

01:44

中国科学技术大学公共事务学院网络空间安全学院教授左晓栋:现实中,很多网暴者故意以受害人同学、朋友、邻居、亲戚等知情人的身份,散布虚假信息,为网暴推波助澜,性质非常恶劣。《规定》要求,信息服务提供者要为受害人的相关主体提供账号信息认证协助。例如,这个人说是他同学,到底是不是真的?从而防范和制止假冒、仿冒、恶意关联相关主体发布信息。

《规定》要求,网络信息服务提供者应当建立健全用户账号信用管理体系,将涉网络暴力信息违法违规情形记入用户信用记录,依法依约降低账号信用等级或者列入黑名单,并据以限制账号功能或者停止提供相关服务。

北京航空航天大学法学院副教授赵精武:真实身份验证机制,更有助于督促相关行为人合理合法地发表网络评论。另一方面,诸如列入黑名单、禁止重新注册、暂停营利权限、入驻清退等处置措施使得相关营销号不再可以通过频繁更换平台、更换账号等方式躲避责任,并且意图通过恶意营销网暴事件获利的目的也无法实现,甚至可能面临“禁业”的可能性。

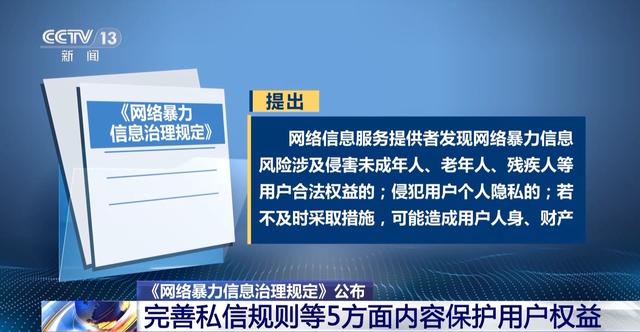

完善私信规则等5方面内容保护用户权益

《规定》提出,网络信息服务提供者应当建立健全网络暴力信息防护功能,提供便利用户设置屏蔽陌生用户或者特定用户、本人发布信息可见范围、禁止转载或者评论本人发布信息等网络暴力信息防护选项。

02:31

网络信息服务提供者应当完善私信规则,提供便利用户设置仅接收好友私信或者拒绝接收所有私信等网络暴力信息防护选项,鼓励提供智能屏蔽私信或者自定义私信屏蔽词等功能。

北京航空航天大学法学院副教授赵精武:在实践中,被网暴者往往频繁被各种私信辱骂、骚扰、人身威胁、恐吓。为了解决这种私信轰炸的恶性骚扰事件, 立法者明确要求网络信息服务提供者设置更为合理的私信规则,提供便利用户设置仅接收好友私信或者拒绝接收所有私信等网络暴力信息防护选项,鼓励提供智能屏蔽私信或者自定义私信屏蔽词等功能。这样便能够在保护被网暴者不被侵扰的同时,确保账号功能的正常使用。

《规定》提出,网络信息服务提供者发现网络暴力信息风险涉及侵害未成年人、老年人、残疾人等用户合法权益的;侵犯用户个人隐私的;若不及时采取措施,可能造成用户人身、财产损害等严重后果等情形,应当为用户提供网络暴力信息防护指导和保护救助服务,协助启动防护措施,并向网信、公安等有关部门报告。

另外,《规定》还要求网络信息服务提供者及时保存网络暴力相关证据,及时受理处理投诉、举报。

北京航空航天大学法学院副教授赵精武:因为网络暴力信息事件并不是瞬时发生的,而是经过发布、扩散、舆情激化、爆发恶化等过程,所以相应的治理活动需要从网络暴力信息的全生命周期出发,从源头预防网络暴力信息的生成和发布, 重视监管机构与平台经营者、社会公众共同参与到网络暴力信息的预防和管控活动,在各个流程环节逐层控制网络暴力事件的发生。

多部门协同工作机制 有效监管网络暴力

《规定》提出,网信部门会同公安、文化和旅游、广播电视等有关部门建立健全信息共享、会商通报、取证调证、案件督办等工作机制,协同治理网络暴力信息。

00:54

公安机关对于网信、文化和旅游、广播电视等部门移送的涉网络暴力信息违法犯罪线索,应当及时进行审查,并对符合立案条件的及时立案侦查、调查。

北京航空航天大学法学院副教授赵精武:该规定明确了多部门协同工作机制,真正实现“无死角式”的全方位治理网络暴力信息。并且,这种多部门协同工作机制 更能有效地从多个监管路径预防和控制网络黑灰产操纵的恶性网络暴力事件,也契合了该规定提及“标本兼治、协同共治”的基本原则。